原标题:脑卒中为何总爱与“寒”为伴

北京近来遭遇大幅降温天气,气温骤降不仅让人们感受到冬日的严寒,也让医院神经内科门急诊忙碌起来。据多家医院统计,近期脑卒中高发,尤其高发于中老年人群。

脑卒中俗称“中风”,是一种急性脑血管疾病,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点,而季节因素是其主要诱因之一。了解其病因、症状、危害、高发人群和紧急处理措施,厘清常见认识误区,可以帮助大家更好地认识和预防这种疾病。

缺血性脑卒中最常见

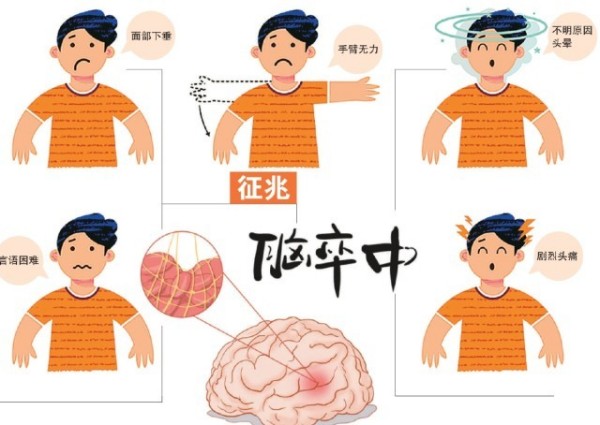

脑卒中是一种由于脑部血管突然破裂或阻塞导致脑部血液供应中断的急性疾病。其常见症状包括突然的面部下垂、肢体无力,尤其是身体一侧;突然的言语不清或理解困难;突然的单眼或双眼视力模糊;突然的行走困难、眩晕或失去平衡;突然的剧烈头痛(多见于出血性脑卒中)。此病不仅可导致瘫痪、失语等严重后遗症,还可能危及生命。

根据病因不同,脑卒中主要分为两大类:缺血性脑卒中和出血性脑卒中。

其中,缺血性脑卒中约占脑卒中病例的70%-80%,是由于脑部血管被血栓阻塞,脑组织缺血缺氧,从而导致脑组织坏死的疾病。脑梗死和短暂性脑缺血发作均属此类,主要病因是大动脉粥样硬化、心源性栓塞和小动脉闭塞,常见的治疗方法有溶栓治疗、抗血小板治疗等。

出血性脑卒中约占脑卒中病例的20%-30%,是由于脑部血管破裂出血,压迫脑组织并影响其功能的疾病,包括脑内或蛛网膜下腔出血,主要病因是高血压、动脉瘤破裂、脑淀粉样变性等。治疗该病的主要方法是降颅压、控制血压等。

脑卒中一旦发作,若不及时控制恐有性命之忧。以最常见的缺血性脑卒中为例,患者的病情发展通常会经历以下几个阶段。初期:血管阻塞,脑部血流减少,脑细胞开始缺氧;进展期:脑细胞因缺氧而逐渐死亡,脑功能受损;晚期:脑组织坏死,可能导致患者永久性残疾甚至死亡。

寒冷为何会增加患病风险

一段时间以来,北京乃至全国多地大幅降温,脑卒中的发病率也呈现上升趋势。研究表明,降温天气确实与脑卒中的发生密切相关,主要有5个原因。

寒冷使血管收缩与血压波动 气温骤降会导致人体血管收缩,导致血压升高。另有研究表明,气温下降使人在白天血压升高而在夜间血压下降。无论血压是下降,还是升了又降,对于高血压患者来说,这种血压波动都很危险,可能诱发脑卒中。

寒冷使血液黏稠度增加 低温会使血液中的血小板活性增强,血液黏稠度增加,容易形成血栓,从而增加缺血性脑卒中的风险。

寒冷会刺激交感神经 低温环境下,人体交感神经兴奋,心率加快,心脏负荷加重,可能诱发心源性脑卒中。

寒冷让炎症高发 细菌、病毒等感染会增加脑卒中的发生率,主要机制为感染机体后分泌的大量炎性因子将损伤脑血管内皮功能,破坏脑血管内皮细胞结构,导致血栓形成。换句话说,气温骤降会使感染显著增加,而炎性因子的表达增加是降温天导致脑卒中发病增高的机制之一。

寒冷让活动量减少 由于户外活动减少,人体的血液循环减慢,脑血管灌注会明显减少,再加上冬季室内通风较差,脑缺氧加重,导致脑血管进一步痉挛收缩致脑缺血加重,易引发脑卒中。

脑卒中患者还将面对多种并发症的威胁,以下几种情况最常见且危害最大。

脑水肿是最主要的并发症,一般发生在脑卒中后48小时至72小时,可致患者颅内高压及局部脑功能障碍,使症状加重,严重时危及生命。其次是上消化道出血,多见于高龄、重症脑卒中患者的急性期,因应激性溃疡所致。由于脑卒中患者吞咽困难及卧床的特点,容易发生误吸,导致吸入性肺炎。长期卧床也可能导致下肢静脉血栓形成,严重时可引发肺栓塞;褥疮反复发作并恶化,可能导致败血症。

此外,脑卒中患者常合并心脑综合征,易诱发心脏损伤。而认知障碍(记忆力减退、注意力不集中等)和情感障碍(情绪不佳、爱发脾气、做事没有兴趣等)也是患者康复过程中面临的棘手问题。

“4.5小时”是黄金救治时间窗

相关统计表明,我国脑卒中死亡率约为17%,心脑血管疾病已成为死亡率最高的疾病之一。因此,及时识别与救治脑卒中,对于稳定患者病情十分重要。

临床上,脑卒中发病后的4.5小时被视为黄金救治时间窗,在此期间采取正确的急救措施可以显著改善预后。大家可以通过3个步骤施以援手。

一是用“120”口诀快速识别脑卒中

“1”看脸:面部是否对称,有无口角歪斜;

“2”查手臂:双臂平举,是否有一侧无力或下垂;

“0”听语言:说话是否清晰,有无言语障碍。

二是立即拨打急救电话

以最快的速度将患者送往有卒中中心的医院,能够保证患者尽快接受溶栓治疗。送患者去医院建议优先选择救护车,尤其是对危重患者而言,专业设备和人员可最大限度地保障患者救治。如患者病情相对较轻,家属或朋友可自行送医,但在送医过程中要注意患者呼吸道是否通畅,不要喂食物或水,更不要自行服药。

三是保持患者平稳

在送医过程中,一定要避免剧烈晃动患者,尽量让其平躺,头偏向一侧,防止呕吐物堵塞呼吸道。

脑卒中是不能自愈的,但及时治疗可以显著改善预后。例如,缺血性脑卒中患者在发病4.5小时内接受溶栓治疗,便有可能恢复血流,减少脑损伤。

建议40岁以上人群定期体检

降温天气是脑卒中的一个重要诱因,尤其是以下几类人群需要提高警惕。

老年人 随着年龄增长,血管弹性下降、血压调节能力减弱、对外界环境变化适应能力差的老年人更容易受到低温影响,提防脑卒中的侵扰是重中之重。

高血压患者 高血压患者在降温天气中会出现血压的明显波动,脑卒中发作风险比其他人群更高。

糖尿病患者 高血糖本来就会损害血管内皮,增加血栓形成的风险,遇到降温天气,如同雪上加霜,更容易导致卒中。

心脏病患者 有心脏基础疾病的患者在低温环境下,更易出现心脏负荷加重,诱发心源性脑卒中。

此外,有脑卒中家族史的人也需注意,遗传因素是天然的患病催化剂,需比旁人更加呵护脑血管健康。

从预防脑卒中的角度来说,建议40岁以上的人群定期体检,及时排查高血压、糖尿病、冠心病等危险因素;积极控制基础病,通过药物和生活方式干预,将血压、血糖、血脂控制在合理范围内;将健康的生活方式尽早提上日程,如戒烟限酒、避免熬夜、坚持适量运动、少吃高盐高脂饮食等,从而尽可能远离脑卒中给身体健康带来的威胁。

延伸阅读

厘清脑卒中的五大误区

误区1 症状轻微不必小题大做

正解:生活中出现不明原因的头晕、肢体麻木等症状,且休息后不能缓解,应给予重视。尤其是老年人、高血压患者、有家族史者等脑卒中高危人群,即使症状轻微,也应尽快就医,排除脑卒中的可能。

误区2 吃阿司匹林可治脑卒中

正解:出血性脑卒中患者在急性期,应避免使用阿司匹林这类抗血小板及抗凝药物,以免加重出血。在不知道自己是哪一种脑卒中的情况下,不要自行服用药物。

误区3 发现血压低可停用降压药

正解:影响血压波动的因素比较复杂,有高血压的脑卒中患者需在密切监测血压的情况下,遵医嘱调整降压药物,切不可自行停药、减药。

误区4 发病后短期服药即可

正解:脑卒中发作后,如无药物不良反应,需遵医嘱长期服用药物,以获得更稳定的预后效果,并定期复查。

误区5 保健品可以替代药物治疗

正解:无论面对何种疾病,需牢记“保健品不能替代药物治疗”,防治脑卒中,科学用药和健康生活方式缺一不可。